马鬃山古石器遗址群位于中国西北河西走廊西端,横跨甘肃酒泉肃北县与内蒙古阿拉善盟额济纳旗,是一处跨越旧石器时代至新石器时代的重要人类活动遗存。其核心区域分布在马鬃山南北麓的荒漠戈壁地带,涵盖多个遗址点,记录了远古人类从早期直立人到新石器时代的技术演进与生存策略。

一、遗址构成与年代序列

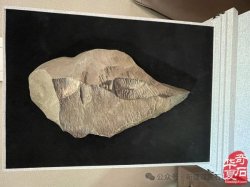

1. 旧石器早期:阿舍利手斧的突破性发现 2025年在马鬃山南部疏勒河北岸发现的巨型阿舍利手斧,通长57.2厘米,由黑曜石打制而成,刃缘修整对称,工艺水平与非洲、欧洲同期器物相当。这一发现直接挑战了“莫维斯线理论”,证明中国西北地区在旧石器早期(距今约100万-50万年)已有高度发达的石器加工技术,打破了东亚地区缺乏阿舍利文化的传统认知。该手斧出土地点地表遍布黑曜石石器、石核及碎石,推测为史前石器打制场,揭示了早期人类对优质石料的系统性利用。

2. 旧石器末期:石叶技术的出现 霍勒扎德盖遗址发现的石叶遗存,埋藏于灰黄-灰白色砂层中,伴生有经过细致修理的石片工具。石叶技术标志着人类对石材利用率的显著提升,其加工工艺显示该遗址可能属于旧石器时代末期(距今约3万-1万年),为研究中国北方细石器文化的起源提供了关键证据。

3. 新石器时代:细石器文化的繁荣

马鬃山地区广泛分布的细石器遗存(如船形石核、几何形石镞)采用压制法制作,可镶嵌于骨柄形成复合工具。这类遗存与蒙古高原细石器传统一脉相承,反映了新石器时代人类对干旱草原环境的适应策略——通过高效狩猎技术维持生存,同时为后续游牧文明的形成奠定了基础。

二、石器类型与技术特征

旧石器早期:以巨型阿舍利手斧为代表,采用两面打制技术,一端为弧形刃,另一端为尖状刃,体现了直立人阶段石器加工的最高水平。伴生的砍砸器、石核等重型工具,显示当时人类已掌握对大型动物的屠宰与木材加工能力。

旧石器末期:霍勒扎德盖的石叶技术以细长石片为特征,台面经过精细修理,可能用于制作刮削器、雕刻器等复合工具。这类技术的出现标志着人类认知能力与工具设计的显