文明基因的干旱区密码:内蒙古阿拉善盟马鬃山、银根与曼德拉山古石器遗址申遗的全球文明史价值 ——兼论欧亚草原文化互动、人地关系重构与边疆文明认同的世界遗产实践

一、北疆文化视域下的文明探源:遗址的时空定位与研究坐标

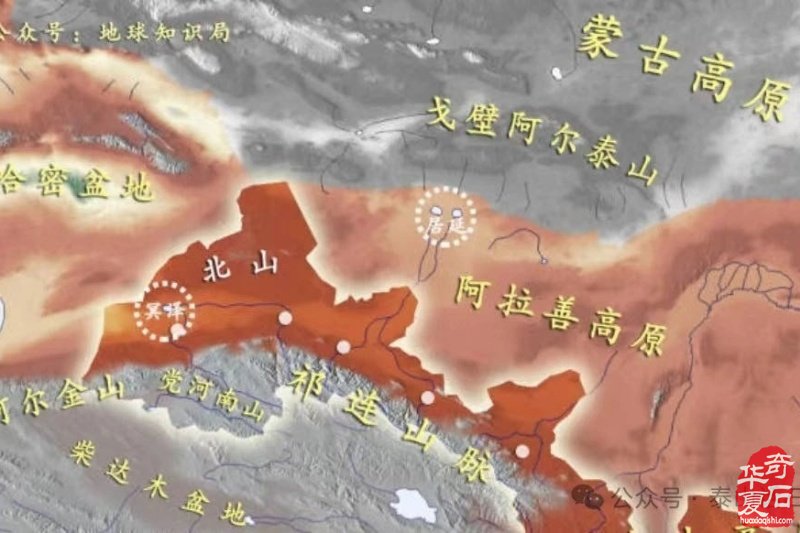

在中华文明多元一体格局中,北疆地区以“草原文明摇篮”的独特身份,承载着游牧文明与农耕文明对话、欧亚大陆文化交融的千年记忆。内蒙古阿拉善盟的马鬃山、银根与曼德拉山古石器遗址,正处于北疆地理与文化的双重枢纽——东接蒙古高原游牧文化区,西连西域绿洲文明带,南望黄土高原农耕文明区,北通欧亚草原核心地带。这些遗址不仅是北疆史前人类活动的物质见证,更是解码“北疆文化”形成机制的关键钥匙:它们记录了人类在极端干旱环境中开拓生存空间的技术智慧,见证了草原丝绸之路早期文化互动的隐秘脉络,更构建了边疆地区从“自在”到“自觉”的文明认同基石。在“北疆文化研究”上升为国家文化战略的背景下,推动其申报世界文化遗产,既是对北疆文明独特性的国际认证,更是以遗产保护激活区域文化自信的重要实践。

二、遗址价值:北疆文化的三重文明基因解码

1. 地理基因:干旱区文明的生存范式与技术谱系

马鬃山与银根地区年均降水量不足100毫米,属于北疆干旱荒漠带的核心区,却因古水系(如古居延海、古弱水流域)的存在,成为史前人类“逐水而居”的生命驿站。已发现的细石器遗存(如船形石核、几何形石镞)展现了北疆先民独特的技术适应策略:通过压制法制作微型工具,高效利用有限石材获取猎物;利用鸵鸟蛋皮、动物骨骼制作装饰品与容器,彰显对干旱区稀缺资源的精细化利用。曼德拉山岩画中狩猎场景与动物纹样的叠加层,更揭示了从狩猎采集向游牧经济过渡的动态过程——这正是北疆文化区别于湿润区农耕文明的核心特质。这些遗址若得到系统发掘,将首次建立北疆干旱区从旧石器时代到青铜时代的完整文化序列,填补“中国北方干旱区文明起源”研究的关键缺环,为理解北疆文化“适应极端、多元共生”的地理基因提供实物