浅析画面石在古代赏石中的地位及其对后世的影响

时间:2024-08-17 来源:石 界 作者:刘师银 点击数:

画面石,是在天然石头上产生的具有书画气韵的、纯自然的作品,内容包括人物、山川、云朵、文字等等。

在我国赏石文化的发展史上,画面石的遗存,并没有景观石的遗存富有,有传承的经典画面石面世,更是凤毛麟角。尽管如此,画面石在赏石文化一脉中并未被湮灭。其中的经典代表,便是“雪浪石″、"诸葛拜斗石”以及镶嵌在古代家具中的“大理石”。

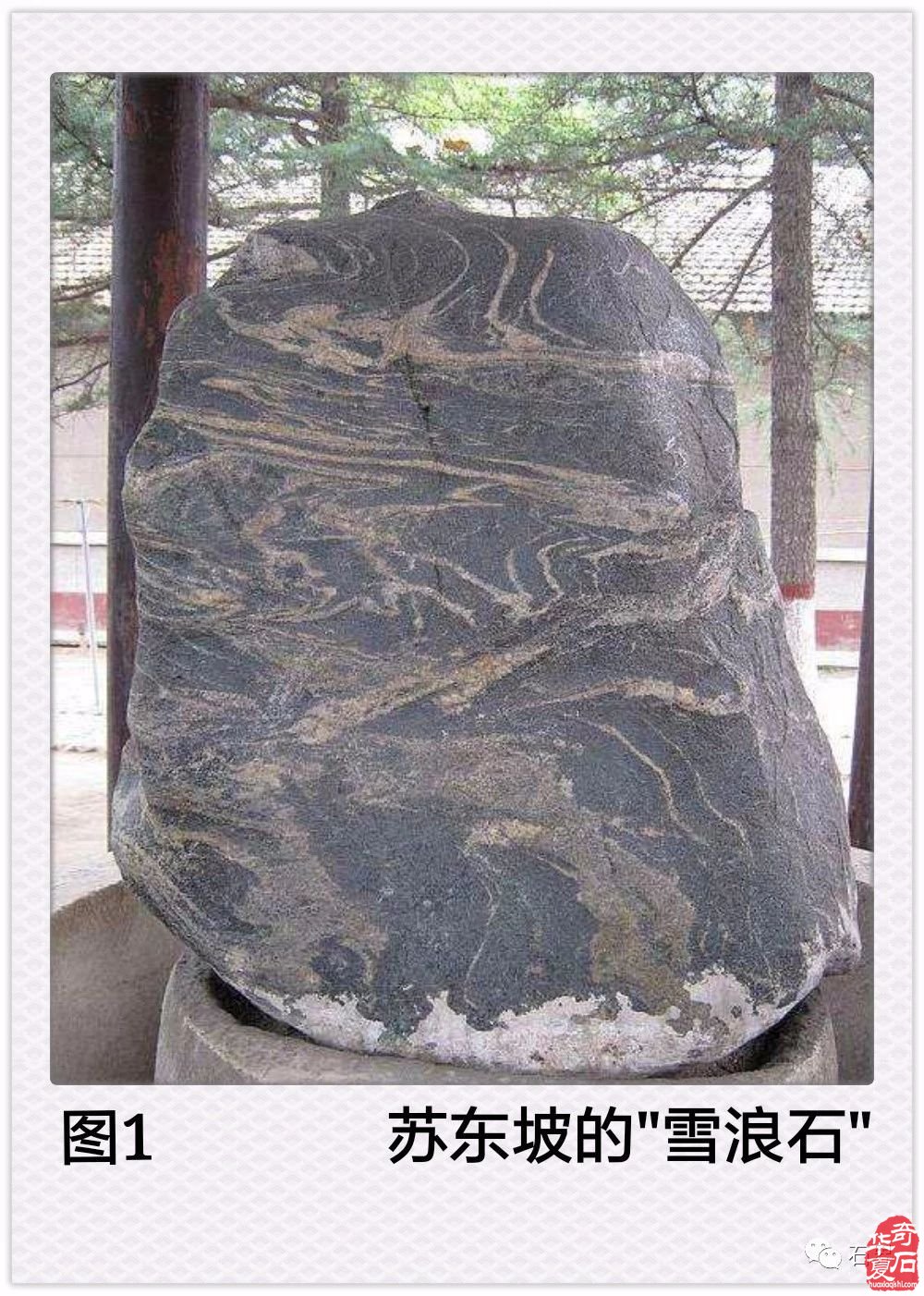

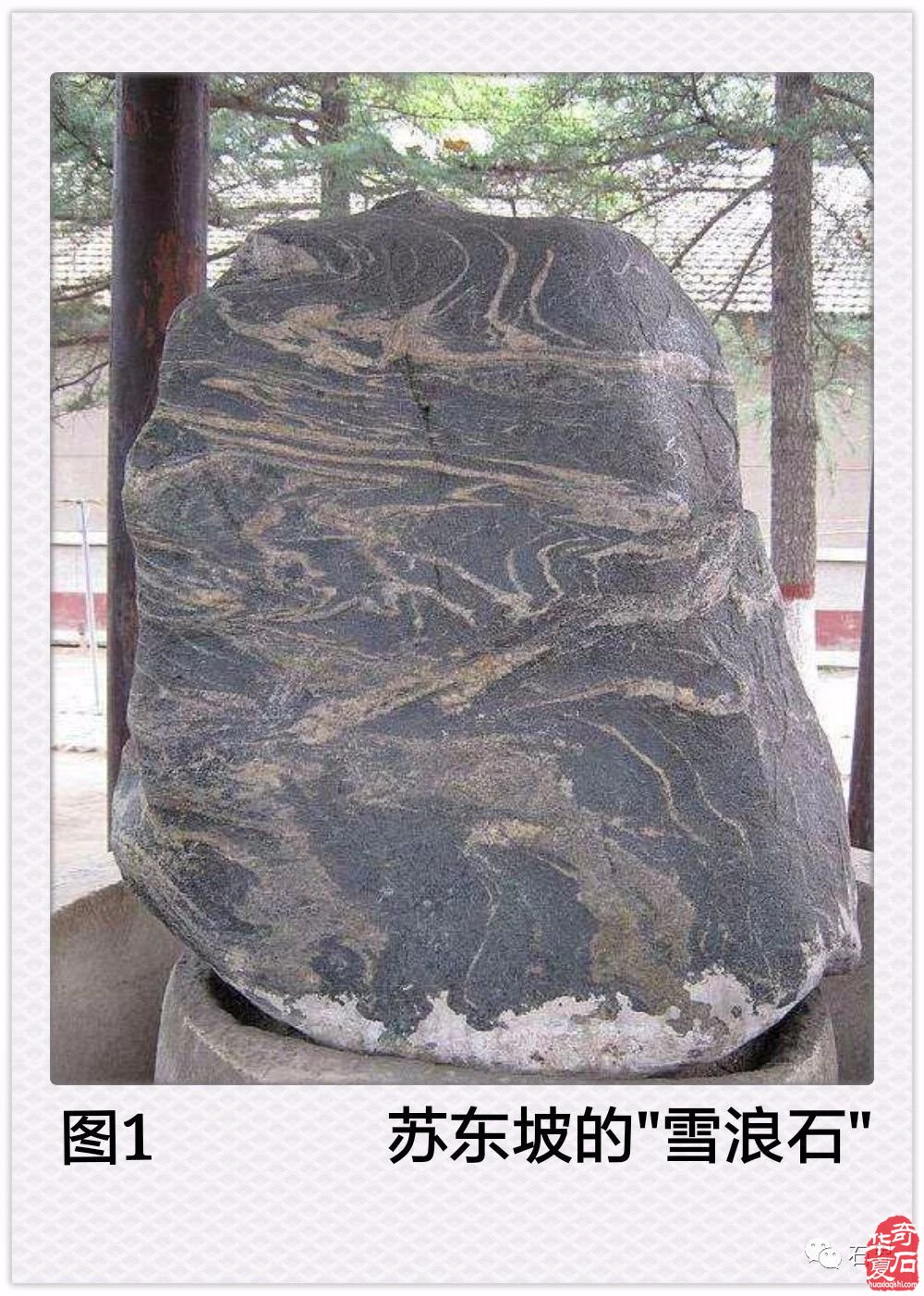

雪浪石,是苏东坡1093年赴任定州知州(今河北定州)不久发现的一方石头。该石形体适中,石质坚贞,黑地白脉,纹理曼妙,为画面石中佳品。苏东坡见似雪浪翻滚,水珠跳跃,变幻多端。联想到自己的身世,触景生情,诗兴大发,作雪浪石诗,将所思所想倾注于石与诗之中。图(1)《雪浪石》

雪浪石

宋 · 苏轼

太行西来万马屯,势与岱岳争雄尊。

飞狐上党天下脊,半掩落日先黄昏。

削成山东二百郡,气压代北三家村。

千峰右卷矗牙帐,崩崖凿断开土门。

朅来城下作飞石,一炮惊落天骄魂。

承平百年烽燧冷,此物僵卧枯榆根。

画师争摹雪浪势,天工不见雷斧痕。

离堆四面绕江水,坐无蜀士谁与论。

老翁儿戏作飞雨,把酒坐看珠跳盆。

此身自幻孰非梦,故园山水聊心存。

东坡因受“乌台诗案”牵连,官场不顺,一贬再贬。离开定州时,未能将“雪浪石”随迁,仍念念不忘,又多次隔空为其赋诗,可见东坡对“雪浪石″的钟爱。

清乾隆皇帝听闻“雪浪石”大名,曾六次专为此石御临定州,并先后为“雪浪石″赋诗36首。

“诸葛拜斗石",现陈设在北京故宫御花园。该石绝妙之处,是左侧白色的地子上,形成了一位身着长袍躬着身的古人,双手作拜揖状,右侧赭红色的地子上,现有七个白色的斑点,其排列如北斗七星。整个图案与三国名相诸葛亮夜拜北斗的故事相吻合,实为奇中之奇!图(2)《诸葛拜斗石》

斗就是北斗七星,道教认为,北斗七星主管人间生死福禄,所以特别受青睐,有些老道士专门修习拜斗。从宫迋为这方石头定制汉白玉须弥座便知,皇家对此石的喜爱与重视。

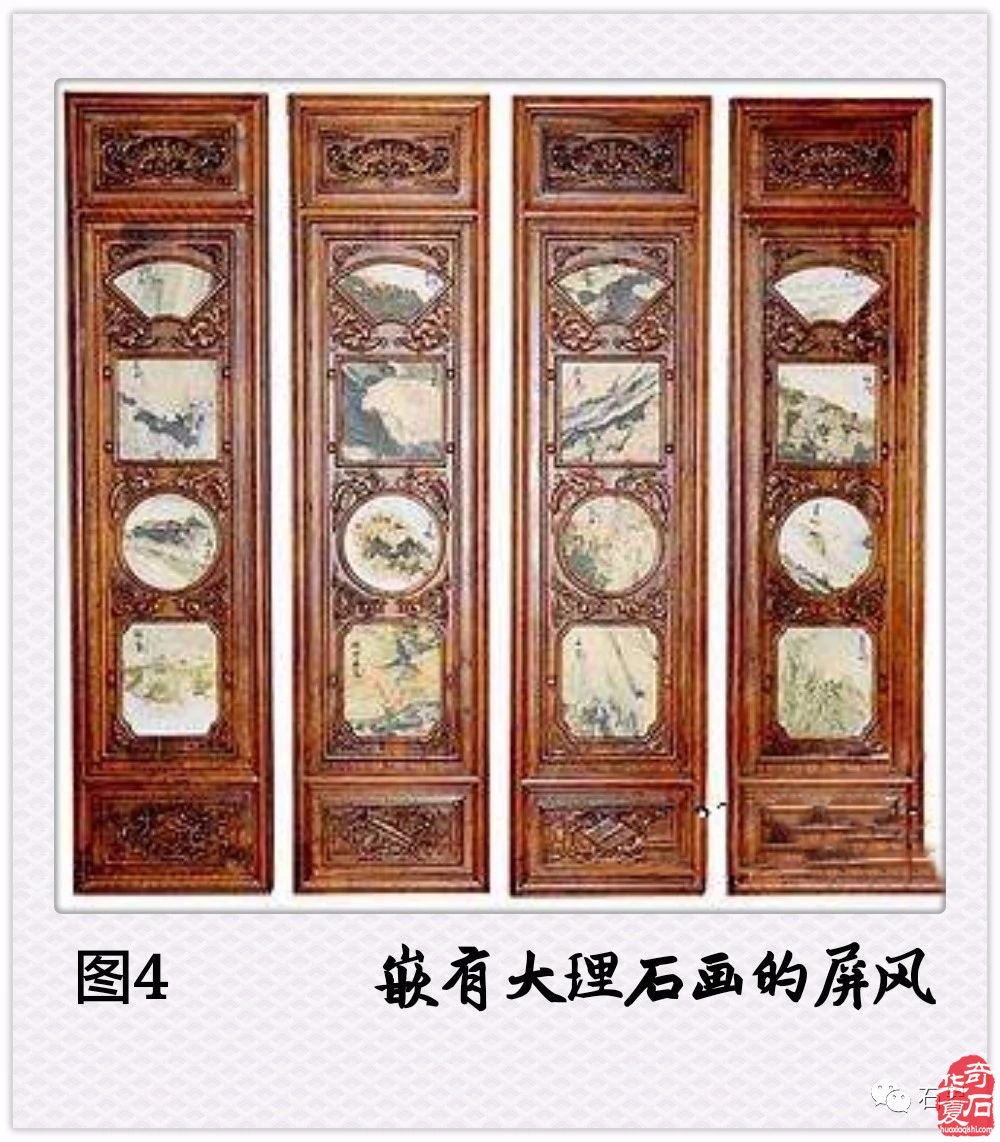

在古代画面石赏石文化中,大理石画面石可谓是一支大军,镶嵌在古家具里,在大小屏风里,在壁掛条屏里,都能见到它们的身影。这就为当代的打磨石的出现和发展,奠定了雄厚的理论和实践的基础,也得到了当下打磨石的全盘借鉴,并有所创新。图(3)红木对椅、图(4)红木屏风。

以上介绍除大理石画面石外,“雪浪石”和“诸葛拜斗石”,是传承有序的画面石,在石界应该是赫赫有名、如雷贯耳了。

现在,画面石作为赏石的一个重要类别,其品种丰富多样,与古代赏石中的画面石在品种和数量上讲,已是不可同日而语了。长江石、黄河石、灵璧石、宣石、辽河石、景文石、徽文石等等,不胜枚举。画面石是大自然长期打造的艺术品,不似人为而胜似人为。但是,对画面石的收藏与欣赏,需要一定的知识面和文化休养,以及对大自然的钟爱程度。要真正读懂画面石的神韵与玄妙,必须提高审美素养,向师长学习并平心静气地与石友们切磋,才能获得意想不到的效果。

下面,就自然艺术与人为艺术也即画面石与绘画技法作一粗浅的对照和勾连。

一,画面石具象的作品,少之又少,精品石更是一石难求,全凭石缘。具象的画面石,如同绘画技法中的工笔、白描和双勾,笔墨精准到位,画面干净利落,人与物在石面上的反映与真实的人与物相差无几(大小除外),极具神韵。

图(5)《宝钗扑蝶》“宝钗扑蝶″为仕女全身像,轮廓分明,动感强烈,呼之欲出!虽末见鼻子眼睛,却与“远山无树,远人无目”的作画技法相吻合。

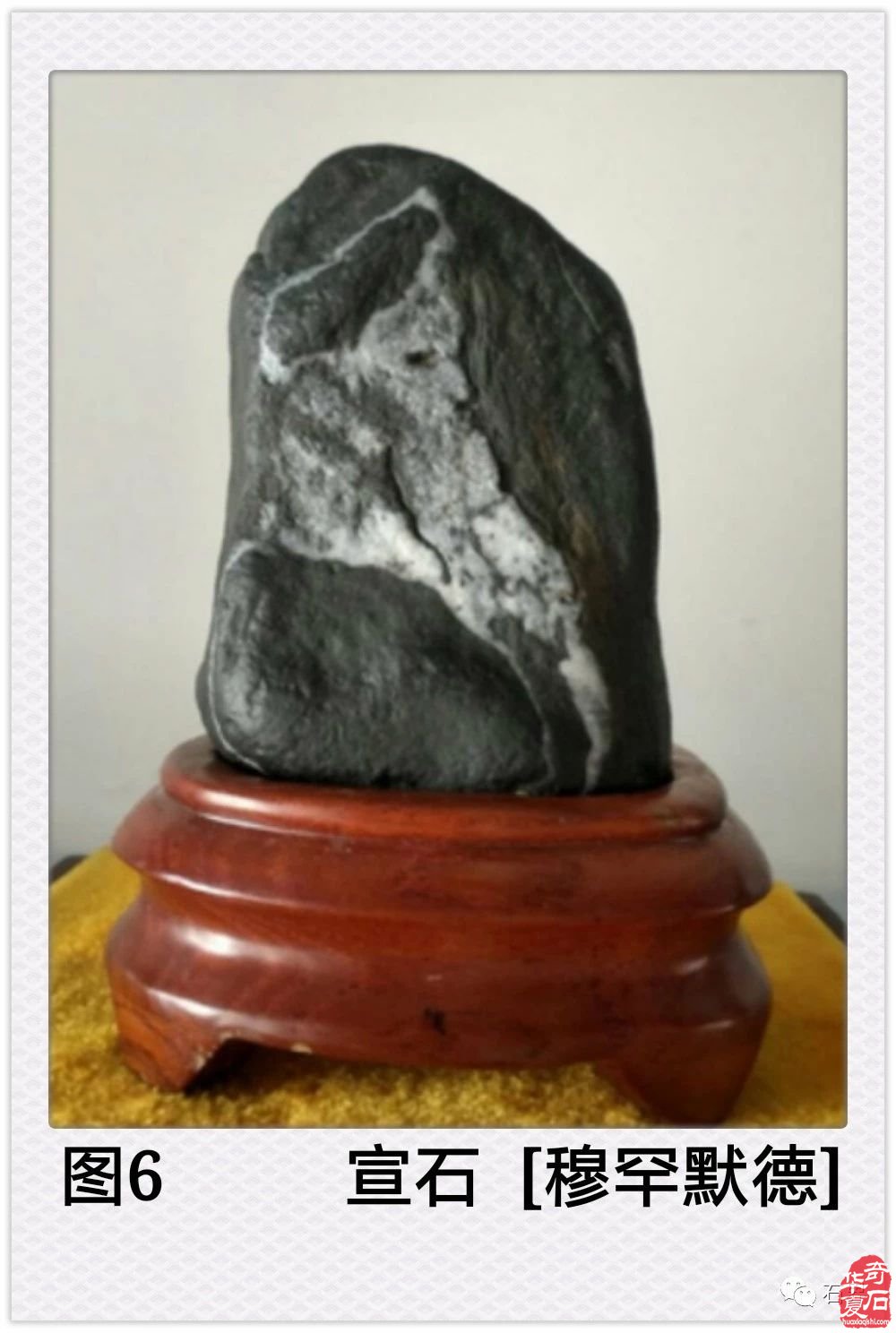

图(6)《穆罕默德》“穆罕默德″是人物半身像,所占石面恰到好处,人物形象近乎完美。

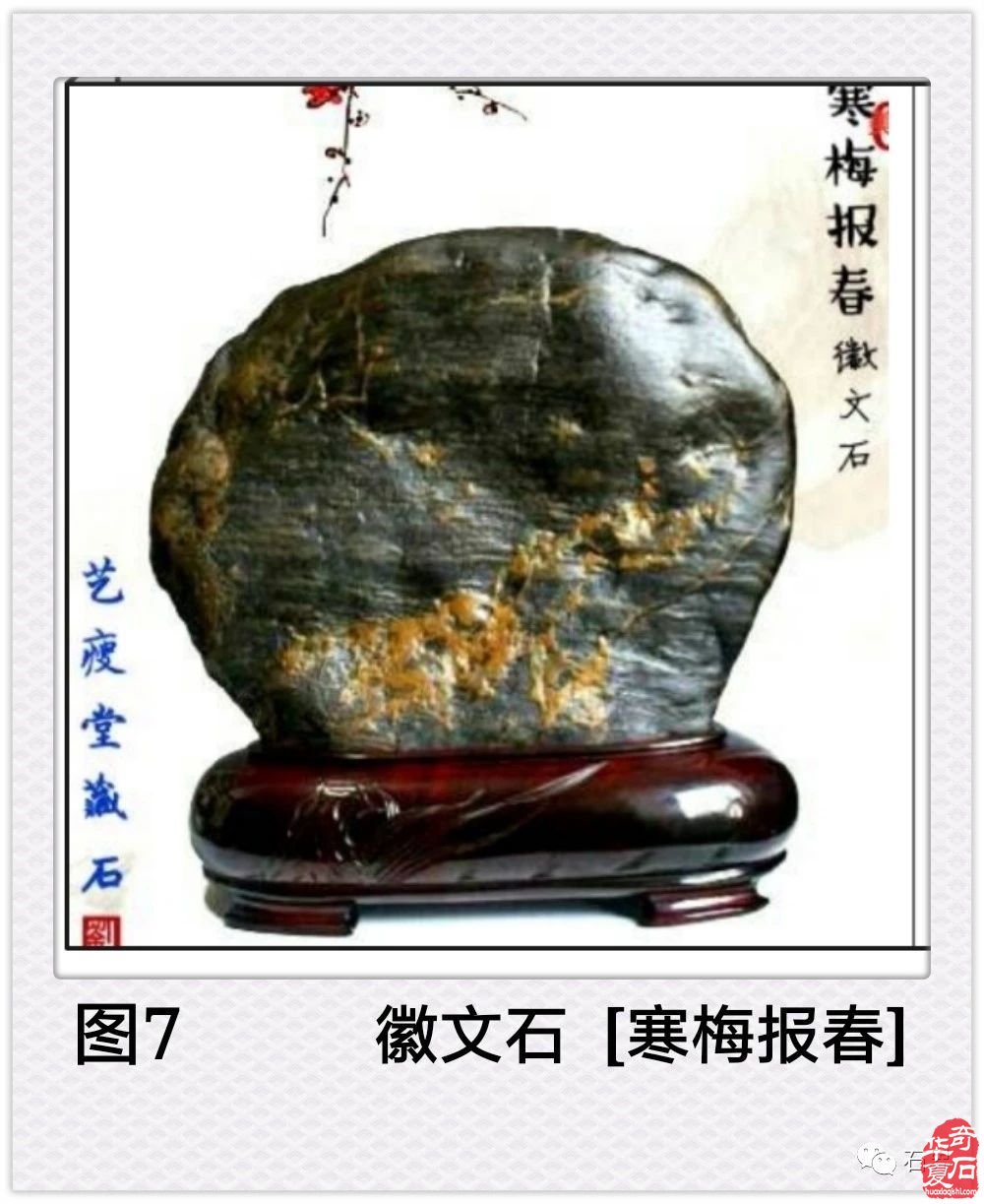

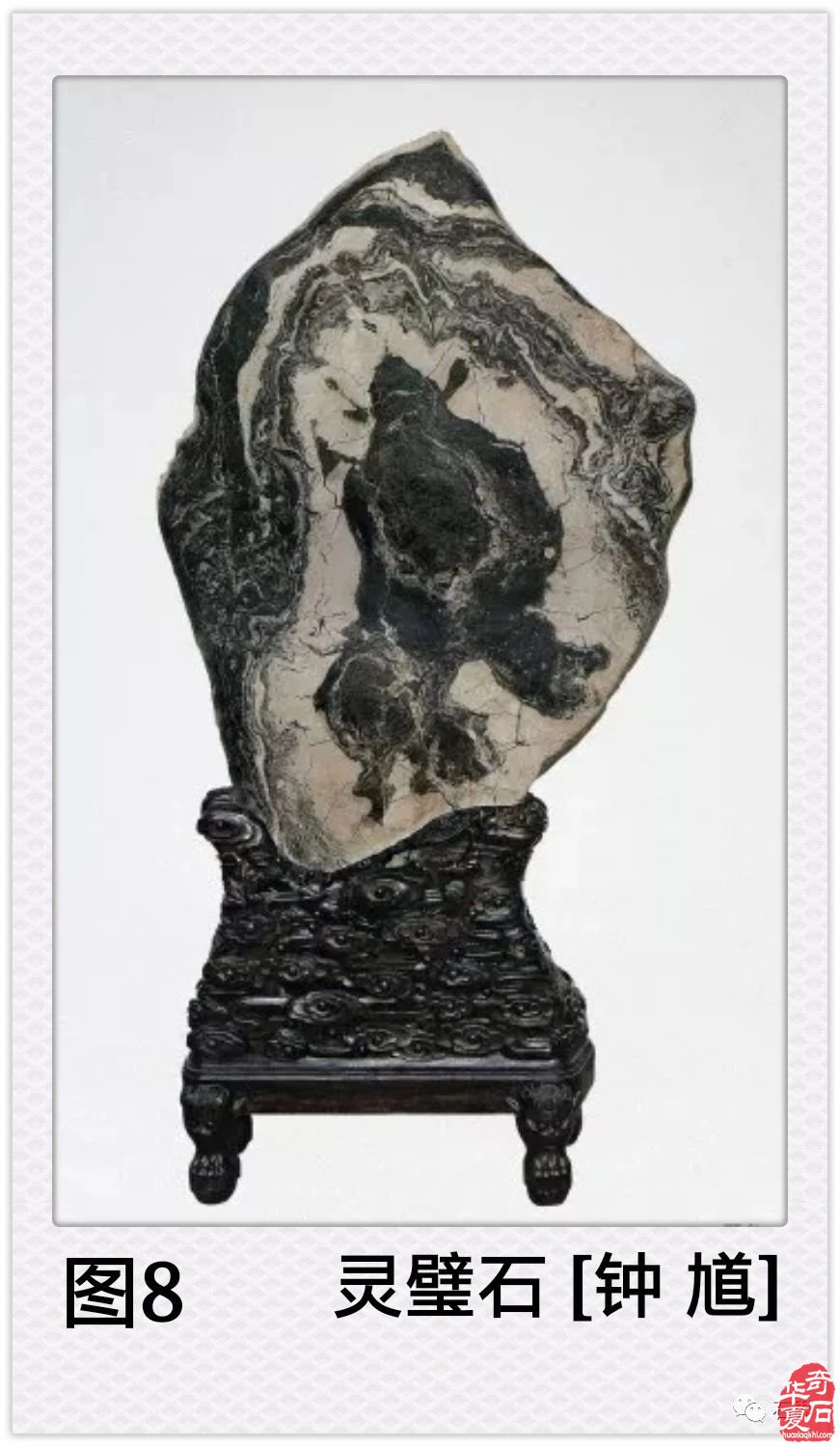

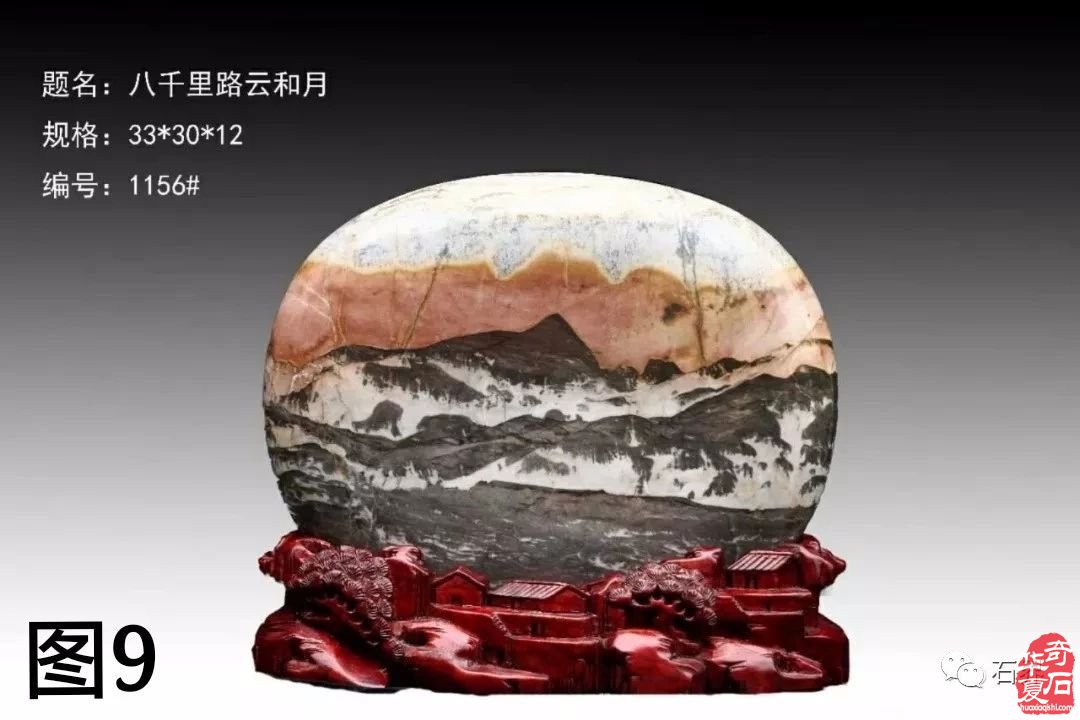

二,抽象画面石的结构,应属于兼工带写的小写意创作技法。这类画面石人或物的主要部分如头、身段、动态取向等,必须有一至两个方面是可以直观的。反映景观的如山或树、太阳或月亮等,比较突出好认,其附属的如山、水、云等,则只能在画面中去意会了。图(7)《寒梅报春》、图(8)《钟馗》、图(9)《长江石》。

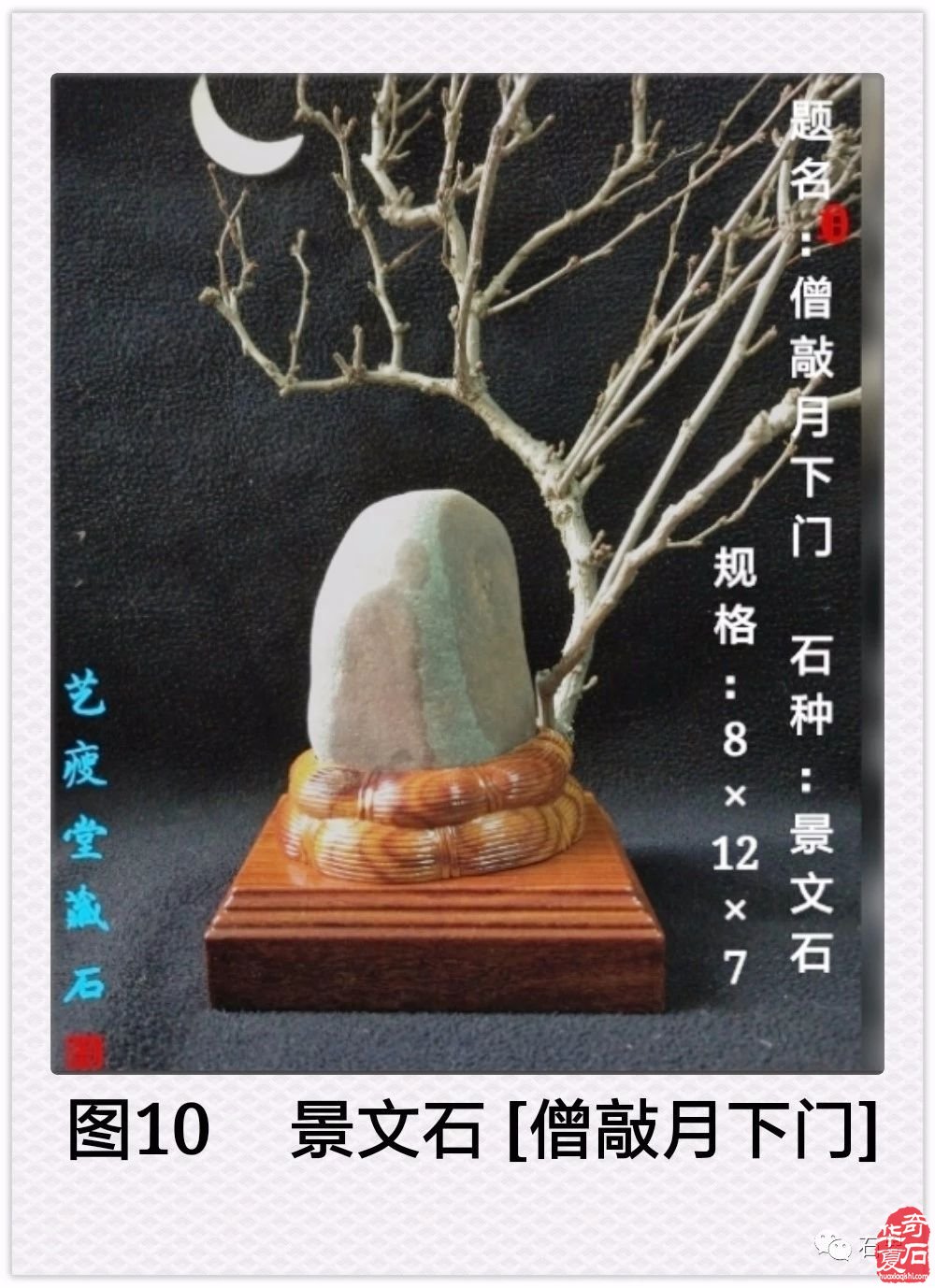

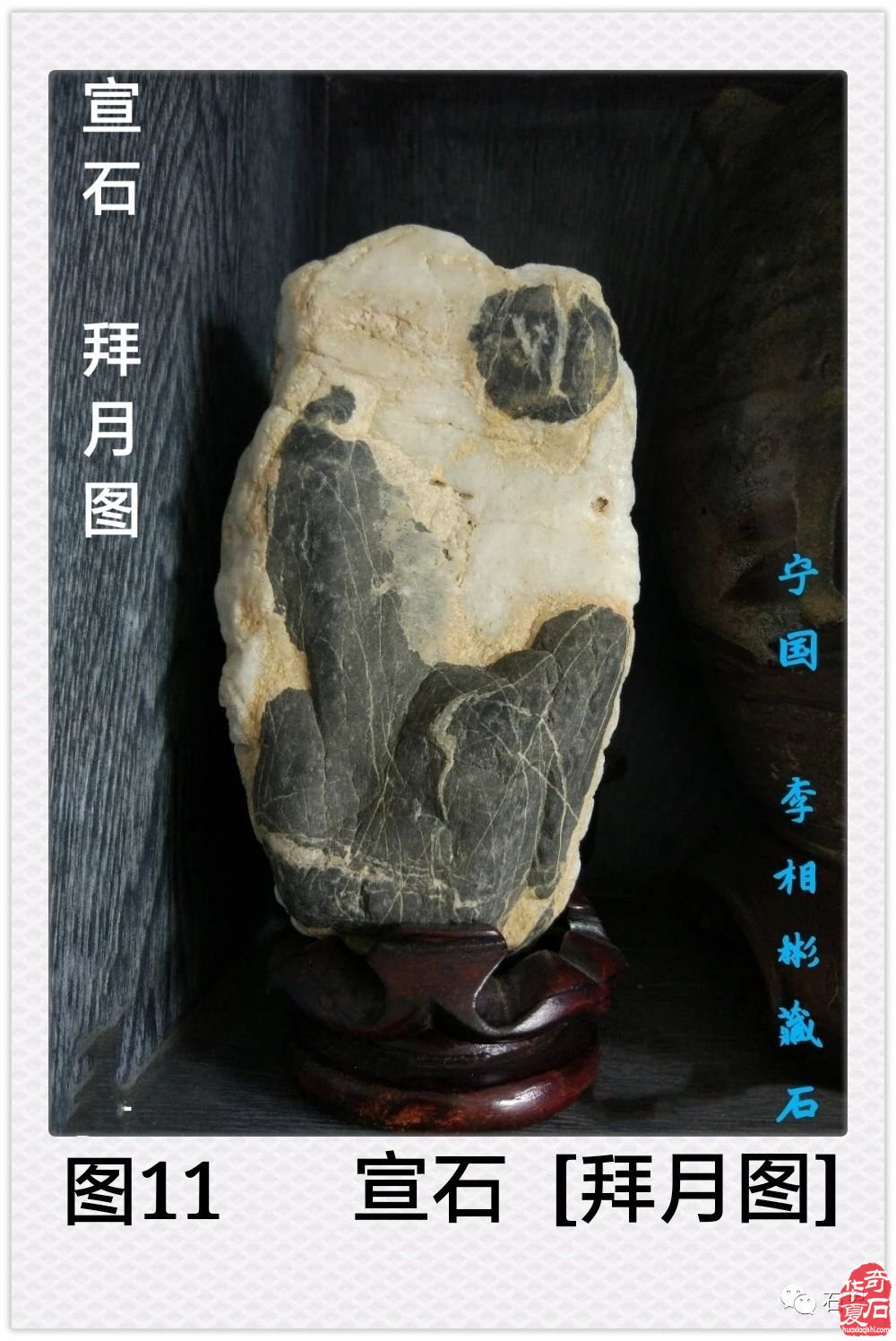

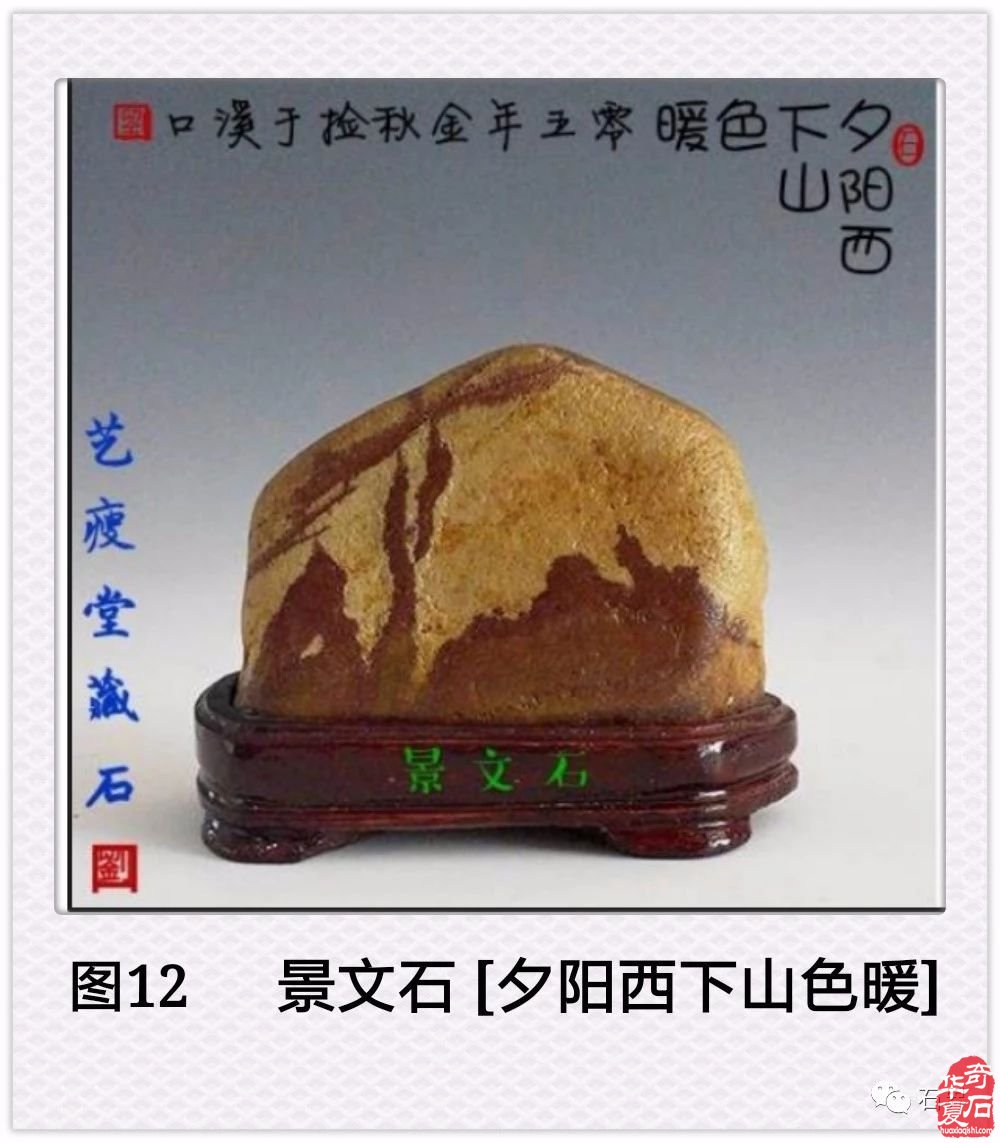

三,有些画面石的图案,无论人或物,抑或是景观,在石头上生成的图案,都似夜间观物,其对比度强烈与否,有如大写意和泼墨的绘画技法,对石上画面都只能意会,或任由想象的翅膀去翱翔了。图(10)《僧敲月下门》、图(11)《拜月图》、图(12)《夕阳西下山色暖》。

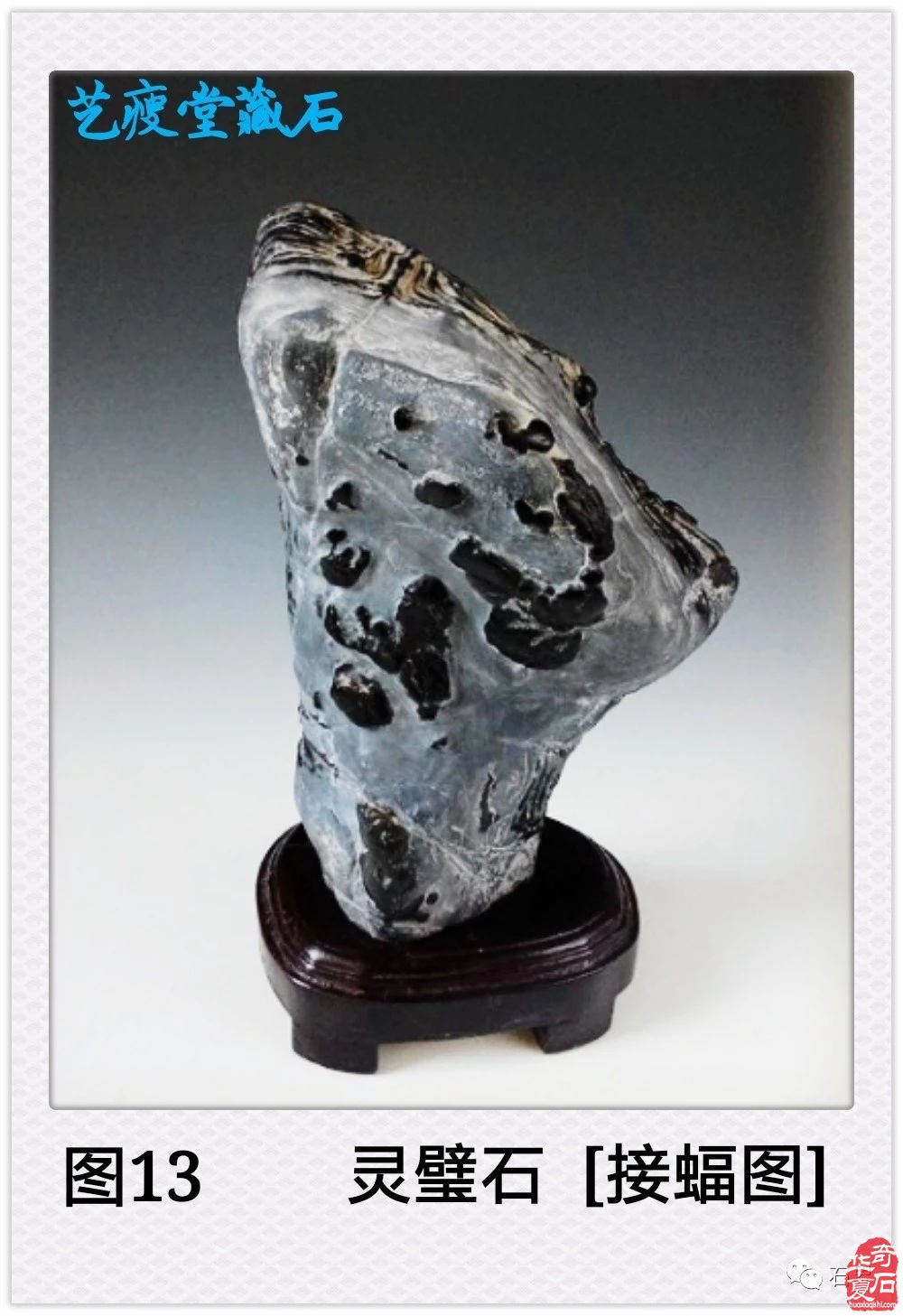

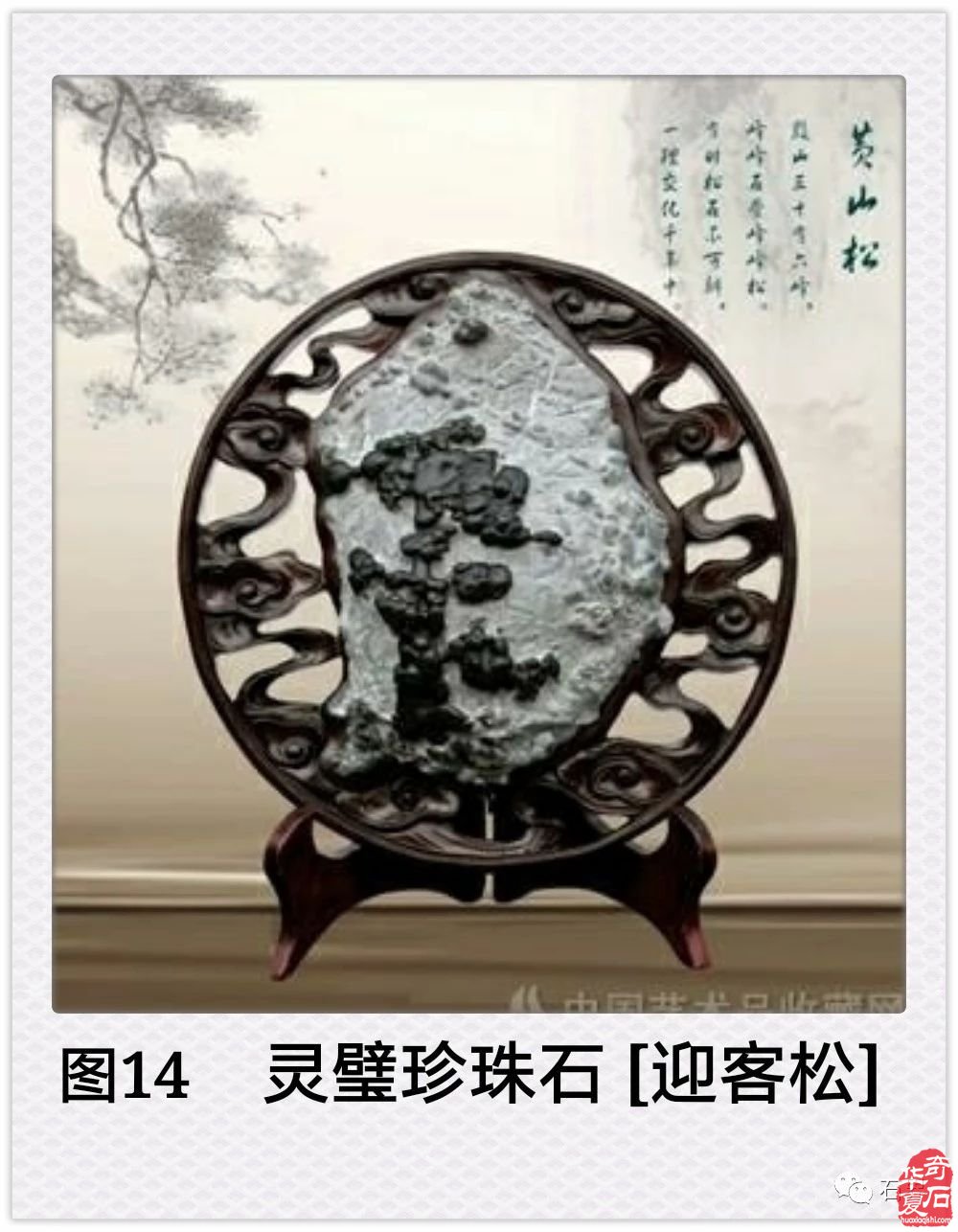

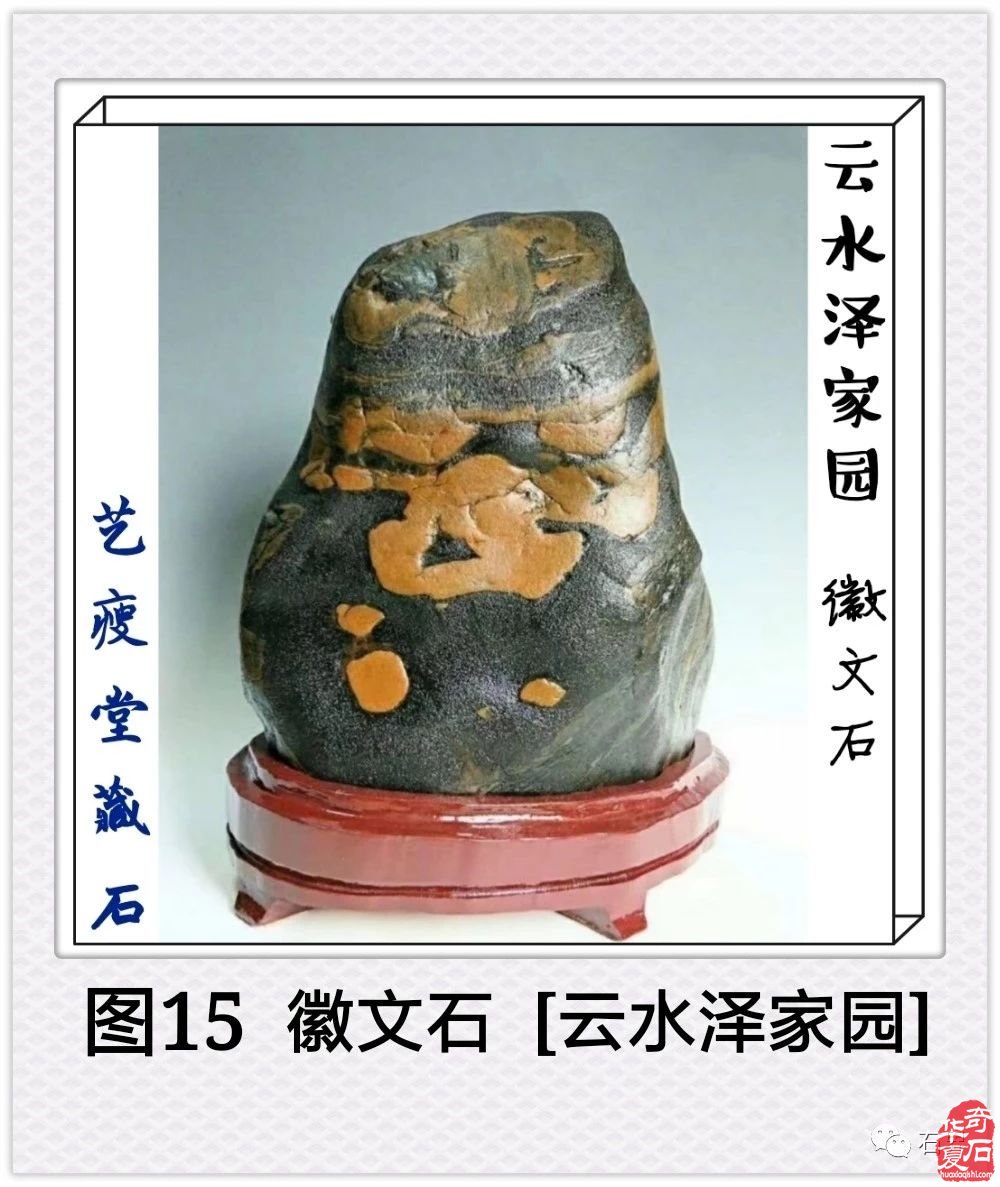

四,有些画面石,因为形成画面的部分凸起于石头表面,且凸起的部分高低不同,如灵璧珍珠石、陈炉石、徽文石等。严格意上说,这一类画面石应列入浮雕画面石,它不但具有浅浮雕的特点,还有深浮雕的韵味。图(13)《接蝠图》、图(14)《迎客松》、图(15)《云水泽家园》。

画面石深受石友们喜爱,其主要原因,是奇石天然形成的唯美构图,形象地反映出自然风景、历史传说、神话故事、风土人情。大自然竟能创作出如此地贴近我们的生活的画面,除了感到惊喜外,总是让人百读不厌、百看不倦,回味无穷。

赏读画面石,不同的文化素养,会得出不同的赏石结果,也可以说会有不同的收获。画家赏石,可以立即形成画面感,诗人赏石,可以激发灵感而赋诗,作家赏石,可以引导出一个深动的故事,书法家赏石,会被石上灵动的线条所折服。

如果将赏石文化比作是随历史而流淌至今的一条河流,“雪浪石″、“诸葛拜斗石”和″“大理石画”,就一定是这条河流上的航标灯,从来就没有被忽视过!恰恰是它们,将现代蓬勃兴起的赏玩画面石之风的历史,溯源到了1000多年前,也证实了画面石早已是赏石文化大家庭之一员了。画面石在赏石历史上奇少出现名石,恐怕要归咎到客观原因上。首先是中国地大物博,历史上人口稀少,赏石是文人士大夫之事,没有现在的赏石人口众多。其次,过去的经济状况极差,人人忙于“稻粮谋″,所谓“贾府里的焦大是不爱林妹妹的″,这也是古代没有形成画面石赏玩之风的原因。

尽管如此,苏东坡的“雪浪石”,北京故宫里的“诸葛拜斗石”,仍是石界膜拜的丰碑!当代石界也会从中汲取到有助于提高赏石水准的养份,并将画面石赏玩之风发扬光大。

作者简介:

刘师银,艺瘦堂主,赏石藏石近二十年。

现为《新民晚报》社区版.“中华奇石报″顾问,皖南赏石联谊会秘书长,芜湖市观赏石协会副会长,宣石文化研究中心副主任。

曾先后在《新民晚报》社区版,“中华奇石报”、《石界》、《中国灵璧石》杂志、《芜湖日报》、《大江晚报》等报刊上,发表赏石类文章20多篇。

TAG 标签:

最新评论:

- 全部评论(0)

![[2013.7.10]泸州将举办第四届长江奇石文化节](http://img.huaxiaqishi.com/lyssxhimg/allimg/130703/4-130F3113132136-lp.jpg)