石魄臣魂:案头观石悟四臣

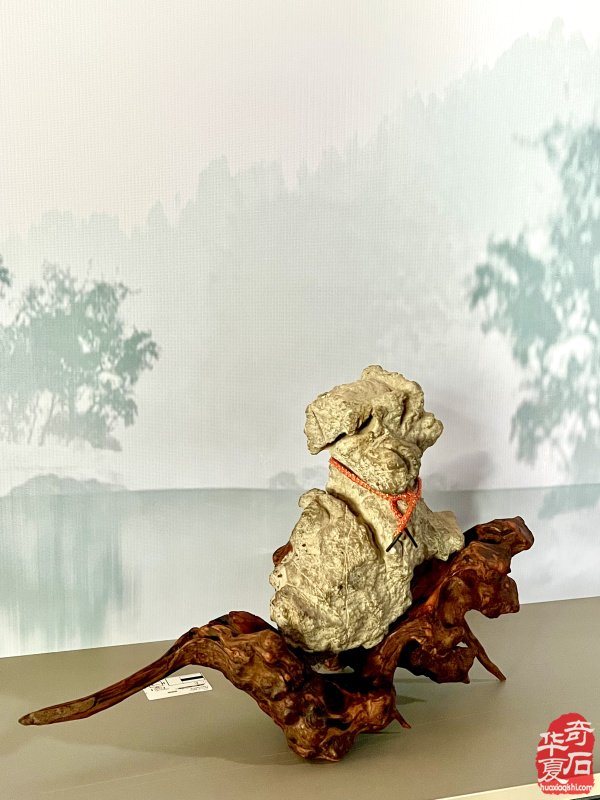

时间:2025-08-18 来源:华夏奇石网 作者:史伟民 点击数: 案头清供,非金玉,非古玩,惟几方奇石静卧。摩挲经年,其肤沁凉,其形百变,其韵幽深。世人常言石有禅味,吾亦深陷其中。何谓禅味?或曰:空灵处能纳须弥,拙朴中暗藏天工;顽滑者历经劫波,静寂者蕴养乾坤;神定如老僧入定,色沉若古墨凝香;孤圈色圆,是圆满亦是独绝;憨态可掬,引人莞尔,更启一线天光,顿开茅塞。(为了增加阅读乐趣,我们附上紫云石十二属相。)

近日闭门研读曾、李、左、张四贤遗训,字字如珠,掷地有声。灯下观石,石影绰绰,恍然惊觉:这案头沉默的精灵,其魂魄气质,竟与百年前柱石之臣,一脉相通!

观一方浑圆拙朴之石,其色沉郁,稳如泰山——此非曾文正公(曾国藩)“物来顺应,未来不迎;当时不杂,既过不恋”之化身乎? 奇石生于亘古,风雕水琢,雷霆不能惊其魄,洪流不能移其志。该来的风雨,它坦然承受(物来顺应);未来的劫数,它不预焦虑(未来不迎)。每一刻的磨砺,它都全神贯注,纹路里刻满专注的痕迹(当时不杂)。劫波渡尽,伤痕亦成风景,它不沉溺过往,只以当下的浑圆示人(既过不恋)。这石头的定力,这“不迎不恋”的从容,岂非与文正公十六字箴言所铸就的“定海神针”之魂,如出一辙?石头的“拙朴”,正是那份摒除机巧、直指本心的定静。

抚一枚温润圆融之卵石,肌理细腻,通体光洁,令人心生暖意——此中意境,直通李合肥(李鸿章)“囊有钱,仓有粮,腹有诗书,便是山中宰相;身无病,心无忧,门无债主,就是地上神仙”的圆融通达。此石必是历经万千冲刷,棱角尽褪,方得此般温润。它不炫耀嶙峋之奇,不苛求险峻之态,安于圆融,归于平和。正如李公所言,真正的福分,不在庙堂之高,而在“无忧”“无债”的心安,在“腹有诗书”的内充。这卵石的“顽滑”,是岁月磨平的棱角,更是洞悉世情后获得的圆融智慧与满足安然。它静静地躺在掌心,便是“地上神仙”最朴素的注脚,那份“顽滑”中透出的温润光泽,正是内心无忧无虑的映射。

赏一尊嶙峋峭拔之立石,孤峰突起,气象峥嵘,却又根基稳固——此非左季高(左宗棠)“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,就平处坐,向宽处行”的风骨写照?此石志存高远,昂首问天(择高处立),有吞吐山河之志(发上等愿)。然其立身,必求根基沉稳,安于所处(就平处坐)。其姿态虽峻,纹理走势却舒展流畅,自有其开阔气象(向宽处行)。它不贪恋极致的环境(结中等缘),安于风霜雨露的滋养。其形态的“空灵”与“神定”,正是心怀远大却立足现实、志向高洁而胸襟开阔的绝佳象征。这石的“静寂”,是阅尽沧桑后的深沉内敛,亦是“向宽处行”的从容气度。

凝视一方孤傲独立之奇石,形貌特异,不随流俗,自成一格——此中孤标,恰似张香涛(张之洞)“平生有三不争:一不与俗人争利,二不与文人争名,三不与无谓人争气”的清贵与超然。此石或许不为俗眼所赏,其色“深重”,其形“孤圈”,甚至有些“憨态可掬”,然其独特韵味,只待知音。它不屑与凡石争妍斗艳(不争利),无意在众石中博取虚名(不争名),更不会因无知者的评点而自损气韵(不争气)。它只默默坚守自己的本真,在寂静中涵养那份深沉的“神定”与“孤圈”所代表的圆满自足。这份“孤圈色园”的独特与“憨态”背后的自信,正是“不争”智慧的最高境界——卓然独立,我自芬芳。

灯影摇曳,石默然,书卷亦无声。指尖流连于冰凉的石头,心潮却澎湃着百年的回响。晚清四臣,如四座历经风雨而岿然不动的精神峰峦;案头奇石,则是天地造化凝结的无声箴言。他们的品格,早已超越了时代与身份的藩篱,化入这亘古的石魂之中:

曾公的定力,是奇石历经冲刷后的“静寂”与“神定”,是“不迎不恋”的亘古从容。

李公的圆融,是卵石磨去棱角后的“顽滑”与温润,是安享本真福分的满足光华。

左公的格局,是立石“空灵”高拔又根基沉稳的气象,是“高”“平”“宽”和谐共生的生命智慧。

张公的清贵,是孤石“深重”色泽与“孤圈”形态的卓尔不群,是“不争”背后那份憨厚却坚韧的自我持守。

石不能言最可人,臣虽有言终化魂。原来这天地间的至理,本就相通。奇石的禅味,在于它以最本真的形态,诠释着宇宙的法则与生命的智慧;四臣的金言,则是他们在红尘激流中,用血泪与担当印证了同样的真理。玩石,亦是读史,更是观心。

自此,案头清供,不仅是奇石,更是四位沉默的导师。摩挲其表,感悟其魂,在石头的空灵、拙朴、顽滑、静寂、神定与深重孤圆之中,与百年前的智者心神交汇。石中有臣魂,臣言如石坚。此中真意,足以涵养暮年,照亮余生每一寸清净光阴。

2025,8,16,于河南鹰城,15037533909微信号

TAG 标签:

最新评论:

赏石爱石,文明评论

- 全部评论(0)

还没有评论,快来抢沙发吧!