观念赏石与观念摄影的随想

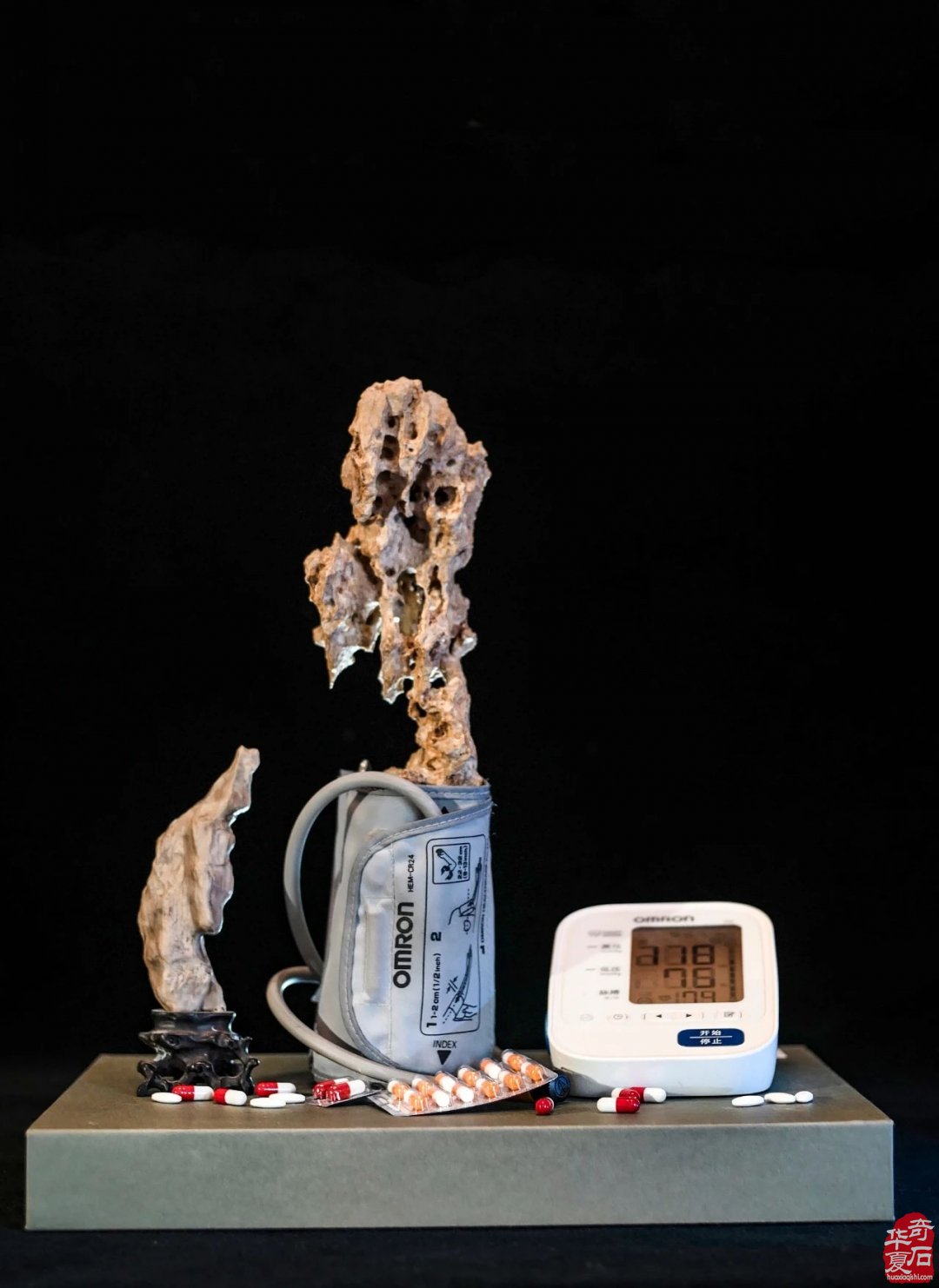

时间:2025-08-30 来源:华夏奇石网 作者:赵德奇 点击数:观念赏石与观念摄影的随想 我认为观赏石的作品,不仅是发现的艺术,更是表达的艺术。而用观念性赏石的形式来表达,会有更多的人生哲思和内涵叙述。 对当代高校《观念性摄影》教材,有过一些研读和实践,试图用观念性摄影,来展示观念性赏石,作一些另辟蹊径的思考。 坚持传承,但手脚与眼光并不能被其束缚,个性才能喷薄而出。 至于瘦透漏皱、色质形纹的存在,那是石头先天就具备的条件,不是人类思考后的产物,你来与不来它都在那里,那是先哲们寄托风骨的情怀。 但你如能创作出一局,观念性的赏石作品或摄影作品,那则是审美水平、动手能力等综合素质的体现,是物质以外的东西成就了你。所以,好的作品除了有钱和有机遇,还要有动手能力和其它的艺术认知的储备。 你理解了佛教、基督教、道教融合存在的意义,你才能更理解作者《信仰》组合作品的创作意义,否则你只会看像什么。 这些能力与头衔、地位、名声没有必然联系,因为,有些可以花钱买到或变相买到,但审美的思维只能学习却不能买到。 不是放在名画边或伟大场合的便是好石,那是傍大款,不是跨界,好的艺术家模仿皮毛,伟大艺术家是窃取灵魂。 我比较赞同,上海的徐文强先生对赏石水平高下的精彩描绘:“家里一屋子的石头,如有一方好石头大家过目不忘,那证明你有石头缘分,与你的水平没有必然关系。 “如你一屋子的石头大家看着都顺眼,都想拥有这是你有水平。 “你要提高水平,一定要看他家里最差的石头,假如留着这种差的石头,还在不断强调这块石头怎么了不起,还在跟你斤斤计较,那他还在低水平上重复。 “当这种石头他已经懒的给你看,甚至可以毫无保留地送给你的时候,他的审美观念已经提高了。” 投喂长大的笼中之鸟,披再多的外衣,学语再多也不过是笼中之见,跨界与眼界才是思维的底气。 每个观赏石的拥有者,都有着自己的赏石理念,并且往往是固执的,而展览时的亮相则是你审美理解的公开演绎。 但得奖与否,则受评委们的理念、规则、头衔、眼界、水准、关系等综合因素的制约。 赏石,再固守原来的理念模式,将很难生存,如何突围这是个难题。 所以任何石展,不仅是在看石头的展示,也是在看人们包括评委在内各种角色的表演。 用“名利”二字去观察,便会明白其中一二,我也偶有去参展表演,但终究演技不行,还是本色出演最为省力。 我严重地以为,当下的任何艺术品整体形势均不乐观,石界的血压也是不正常的,极少数的精品爆出了高价也仅是放了一朵烟花 ,然后消失在暮色的夜空,并没有繁星的闪烁,只是流星孤单地划过。 赏石界的血压正常吗?血压机显示正紊乱,目前无确定的医疗方案。 各种石展的格式化宣传,观点大于事实、情绪大于真相,严重缺乏艺术品的横向视野,老子天下第一,在固化的系统中内卷,面目全非,难啊…… 与此同时,不少探索性的石商,前沿性地放弃了后果不能确定的赶集,卸下了参展所需的成本,少了不能确定收入的担忧。 他们正追寻着半夜“网拍”的希望,幸好前面有着些许的微光。 而办展者则盘算着招商,参展费、摊位费、欢迎晚宴、嘉宾住宿、领导的出场、挂名的费用、展厅的租金及各种奖项的额度。当然,最好能找到个赞助商…… 当下,最好的办法就是先谨慎地躺平,减少支出就是增加收入。这是上海名商——陆维三先生的名言。 最好的办法就是先谨慎地躺平,减少支出就是增加收入。 但遗憾的是解决问题的速度,赶不上产生问题的速度,这是经济转型时期的历史必然,不要被套路式的宣传所裹挟。 时间才是检验什么样的石头才能够传世,不是通过评比决定它能否传下去。 最后祈愿我热爱的石头界,无论怎么样请先省去那些糊里花哨的东西,省去那些前缀冗长的职务报道,形势一定会波浪形地前进,熬过去,不死就是赢,我亲爱的石友们。 最后请欣赏两幅老作品: 人、自然与动物和谐怎么这么难。 世界的主要问题依然是战争与和平,2003年创作的观念性作品——《战争与和平》依然有着强烈现实的意义。 上海/赵德奇 2025年7月 赵德奇 律师 工程师 经济师 摄影家 赏石玩家 旅行爱好者

TAG 标签:

最新评论:

- 全部评论(0)