我们共唤一个名字——中华

时间:2025-10-05 来源:华夏奇石网 作者:安 黎 点击数:

10月1日,我们共唤一个名字——中华。当五星红旗在天安门广场升起的时候,中华二字承载着5000年文明的回响。

而这份沉甸甸的称谓正源自我们的故乡洛阳。西晋洛阳城的中华门曾见证第一批中原儿女背负故土之名南迁,让中华的种子随足迹撒遍长江、珠江,远播四海。

今天,让我们回到这个文明的起点,聆听洛阳讲述何为中国。伊洛河畔的灰土层,埋藏着华夏文明的源代码。二里头工程遗址的夯土告诉我们夏王朝如何用治水智慧凝聚早期国家。商周的青铜作坊遗迹里仍可触摸到礼乐文明的温度,这里没有粗暴的朝代更迭,只有文明基因的迭代升级。二里头文化吸收龙山文化精华,周礼革新商俗,如同层层叠压的考古地层,记录着中华文明“吐故纳新”的原始心跳。

从西晋“衣冠南渡”的铜驼大街出发,洛阳人的足迹化作散落世界的地名密码。福建洛阳桥、日本洛南高校,甚至江西的洛阳湾,都是行走的文明坐标。

当北魏鲜卑贵族在龙门石窟刻下汉化造像,当客家人世代传唱“根在河洛”,洛阳早已超越地理概念,成为所有华夏子孙的精神原乡。

应天门遗址的3D投影复原盛唐气象,不远处隋唐粮仓的碳化谷物仍可辨识。这座城曾见证曹操在此横槊赋诗,司马光在此修筑资治通鉴,三彩骏马驮着丝路驼铃奔向西域。

但洛阳的伟大从不沉溺于辉煌,从东汉太学儒家经典刻石,到今天的"东方博物馆之都",它始终是文明能量的转换器。

如果说每一座城市都是打开历史的一种方式,那么洛阳就是读懂中国的总序章。他用七千年文明层叠告诉我们,中华文明的生命力不再固守,而在如伊洛河水般,既有接纳之流的胸怀,又有奔向主道的坚定。

当我们站在定鼎门遗址,眺望现代楼宇,突然理解为何一部中国史,半部在洛阳。因为这里沉淀的不仅是王朝兴替,更是文明如何在断裂中延续,在融合中新生。

这个国庆当你说出中华二字的时候,舌尖跃动的是伊洛河的水韵,是十三朝古都的呼吸。欢迎回家,回到洛阳,回到文明永远正在进行时的故乡。

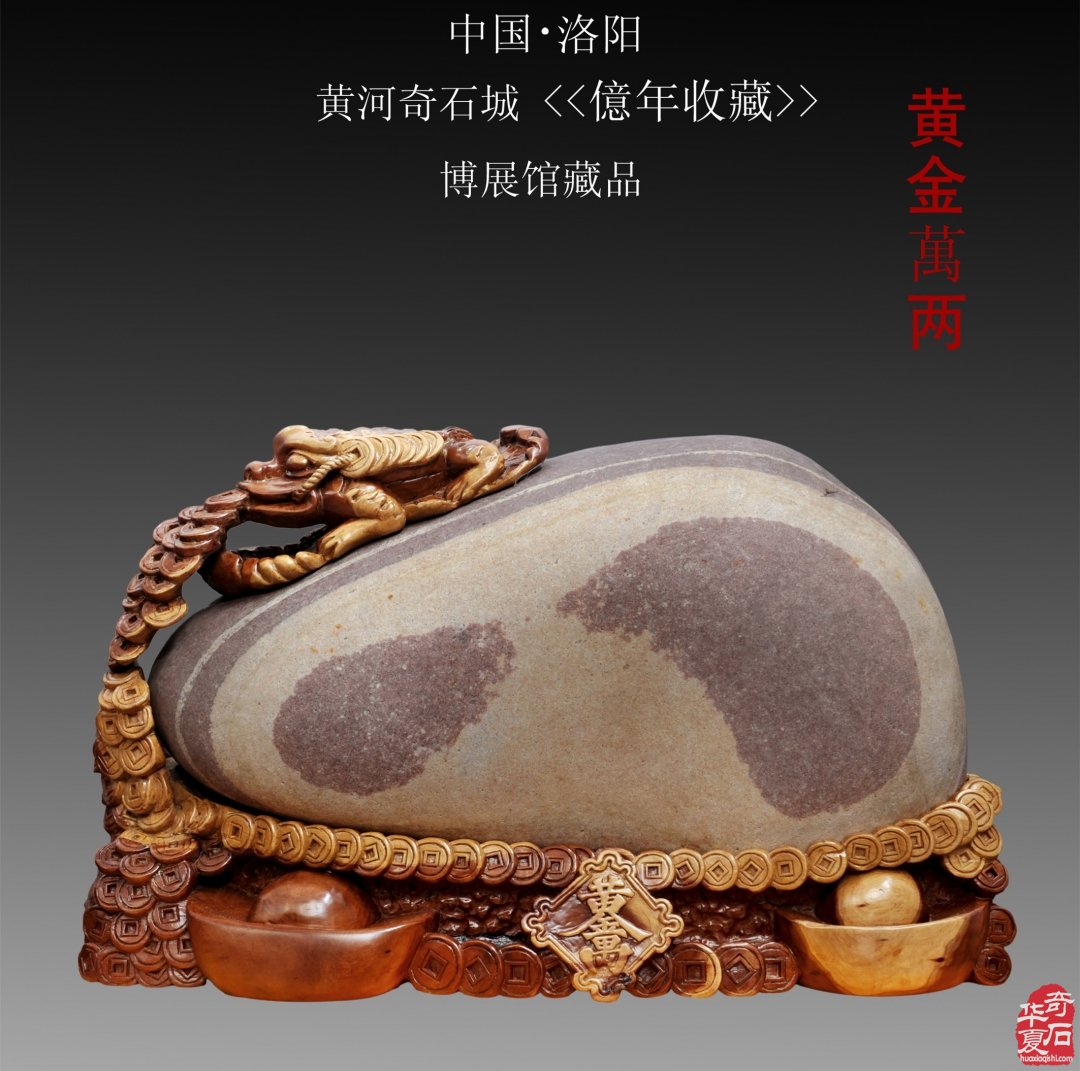

每一年的4月1日,中国观赏石之城·赏石文化之都——洛阳欢迎您!

TAG 标签:

最新评论:

赏石爱石,文明评论

- 全部评论(0)

还没有评论,快来抢沙发吧!