马鬃山古石器遗址群,解码西北史前人类生存智慧

时间:2025-09-24 来源:华夏奇石网 作者:杜学智 点击数: 马鬃山古石器遗址群位于中国西北河西走廊西端,横跨甘肃酒泉肃北县与内蒙古阿拉善盟额济纳旗,是一处跨越旧石器时代至新石器时代的重要人类活动遗存。其核心区域分布在马鬃山南北麓的荒漠戈壁地带,涵盖多个遗址点,记录了远古人类从早期直立人到新石器时代的技术演进与生存策略。

一、遗址构成与年代序列

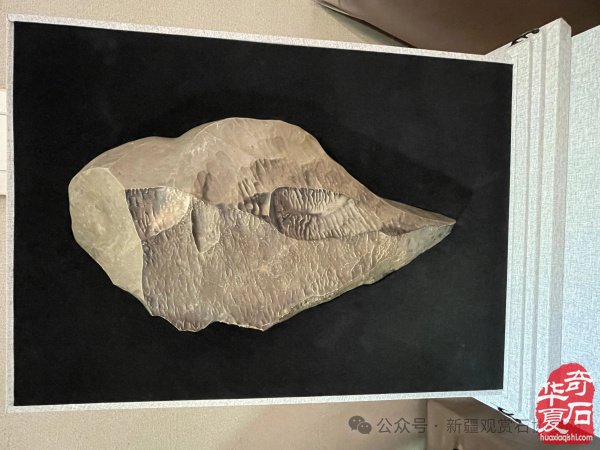

1. 旧石器早期:阿舍利手斧的突破性发现 2025年在马鬃山南部疏勒河北岸发现的巨型阿舍利手斧,通长57.2厘米,由黑曜石打制而成,刃缘修整对称,工艺水平与非洲、欧洲同期器物相当。这一发现直接挑战了“莫维斯线理论”,证明中国西北地区在旧石器早期(距今约100万-50万年)已有高度发达的石器加工技术,打破了东亚地区缺乏阿舍利文化的传统认知。该手斧出土地点地表遍布黑曜石石器、石核及碎石,推测为史前石器打制场,揭示了早期人类对优质石料的系统性利用。

2. 旧石器末期:石叶技术的出现 霍勒扎德盖遗址发现的石叶遗存,埋藏于灰黄-灰白色砂层中,伴生有经过细致修理的石片工具。石叶技术标志着人类对石材利用率的显著提升,其加工工艺显示该遗址可能属于旧石器时代末期(距今约3万-1万年),为研究中国北方细石器文化的起源提供了关键证据。

3. 新石器时代:细石器文化的繁荣

马鬃山地区广泛分布的细石器遗存(如船形石核、几何形石镞)采用压制法制作,可镶嵌于骨柄形成复合工具。这类遗存与蒙古高原细石器传统一脉相承,反映了新石器时代人类对干旱草原环境的适应策略——通过高效狩猎技术维持生存,同时为后续游牧文明的形成奠定了基础。

二、石器类型与技术特征

旧石器早期:以巨型阿舍利手斧为代表,采用两面打制技术,一端为弧形刃,另一端为尖状刃,体现了直立人阶段石器加工的最高水平。伴生的砍砸器、石核等重型工具,显示当时人类已掌握对大型动物的屠宰与木材加工能力。

旧石器末期:霍勒扎德盖的石叶技术以细长石片为特征,台面经过精细修理,可能用于制作刮削器、雕刻器等复合工具。这类技术的出现标志着人类认知能力与工具设计的显著进步。

新石器时代:细石器遗存以微型石镞、石刃为主,采用间接打击与压制法,工艺精湛。部分石镞表面保留使用痕迹,推测用于狩猎小型动物或制作箭矢,反映了狩猎经济的精细化发展。

三、学术价值与历史意义

打破理论局限:巨型阿舍利手斧的发现直接否定了“莫维斯线”关于东亚缺乏先进石器技术的论断,证明中国西北是人类文明重要发祥地之一。其对称性与刃缘修整水平,与非洲、欧洲同类器物相当,为研究东西方史前文化交流提供了新视角。

技术演进链条:从旧石器早期的手斧到新石器时代的细石器,马鬃山遗址群完整呈现了石器技术从重型工具向微型化、复合化的演变轨迹,填补了中国北方旧石器向新石器过渡的关键缺环。

环境适应研究:细石器遗存的广泛分布,揭示了新石器时代人类在极端干旱环境下的生存智慧——通过高效工具系统开发草原资源,为理解早期人类与生态环境的互动提供了实证。

四、保护与研究现状

目前,马鬃山古石器遗址群尚未单独列入文物保护单位,但周边相关遗址如马鬃山玉矿遗址(战国-汉)已被列为全国重点文物保护单位。学术界对该区域的关注持续升温,2025年发现的巨型手斧引发国际考古界热议,部分学者认为其可能改写东亚旧石器文化史。未来需通过系统考古调查,厘清遗址群的空间分布与文化谱系,为人类演化研究提供更完整的证据链。

五、未解之谜与未来方向

阿舍利技术传播路径:马鬃山手斧与非洲、欧洲同类器物的相似性,是否源于早期人类迁徙或独立演化,仍需进一步基因与技术比对。

细石器文化的族群归属:马鬃山细石器遗存与蒙古高原、中原地区的关联程度,需通过更多测年数据与类型学分析揭示。

环境变迁影响:第四纪冰期-间冰期旋回对该区域人类活动的具体影响,尚待结合古生态数据深入研究。马鬃山古石器遗址群作为“一带一路”文明交汇带的重要节点,其考古发现不仅重构了中国西北史前史,更为理解人类文明的多元起源与互动提供了关键钥匙。

TAG 标签:

最新评论:

赏石爱石,文明评论

- 全部评论(0)

还没有评论,快来抢沙发吧!

![釉光青石:不鸣则己,一鸣则惊人[图]](http://img.huaxiaqishi.com/lyssxhimg/userup/4/12120QS341-14I-4-lp.jpg)