能随赏石活动走出国门今生无憾

时间:2025-09-29 来源:华夏奇石网 作者:邵 炜 点击数:

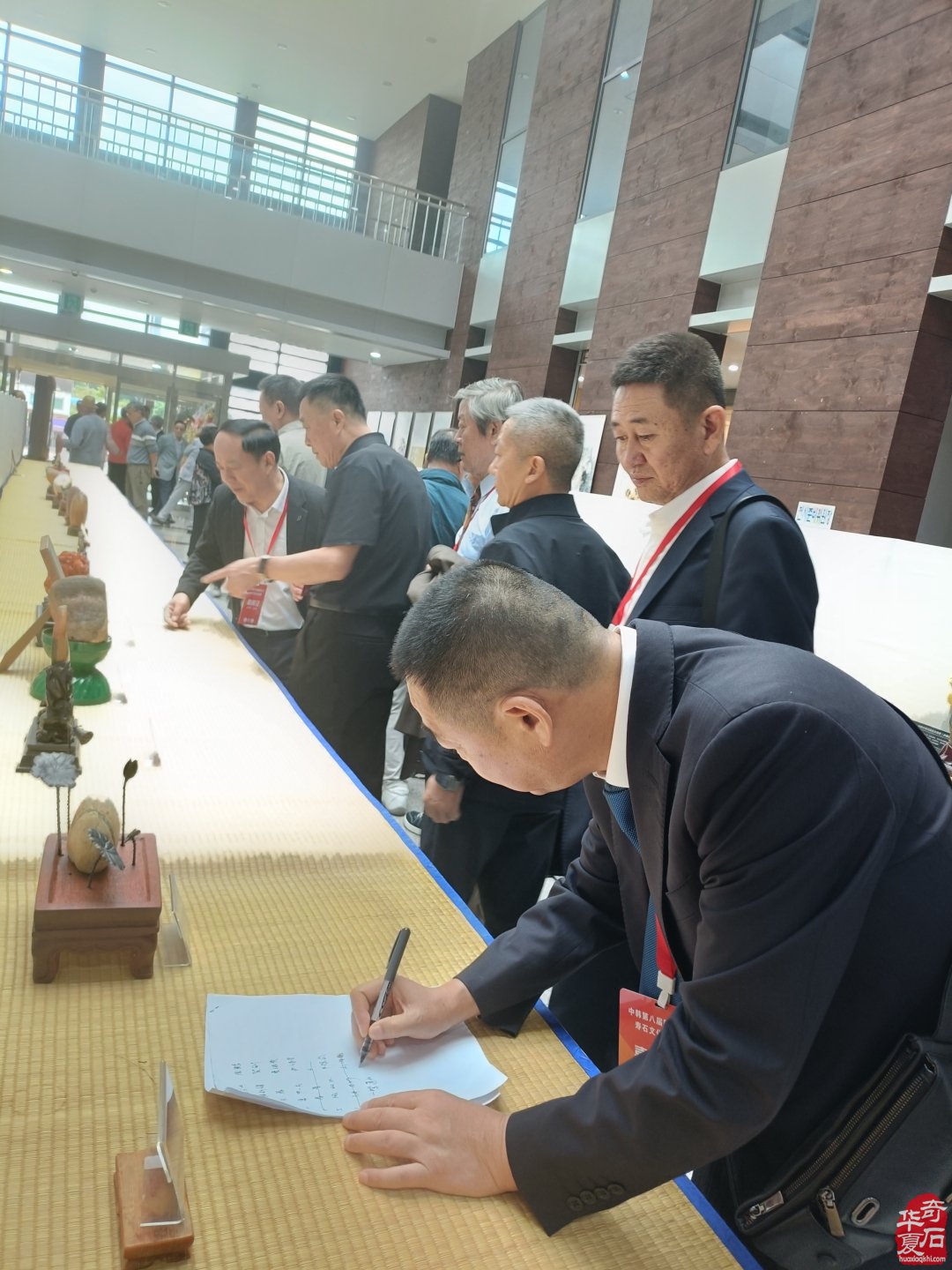

岁在乙巳,季秋之初,余随青岛崔周村会长及诸石友,远赴朝鲜半岛,赴中韩第八届国际赏石·寿石文化交流之约。此行由崔公运筹于先,石友戮力于中,韩方擘画于后,九月十九日,展于大田广域市锦山郡启幕,遂成一段文化佳话,余躬逢其盛,感怀良多,谨缀文言以记之。

展事之盛,在石亦在人。入锦山郡展馆,见中韩奇石罗列,或瘦透漏皱,具太湖之灵秀;或朴拙雄浑,含燕赵之沉雄。韩之寿石,多取山川本色,质坚而纹古,如老者皤然,藏岁月之痕;华之赏石,兼收南北之韵,或崚嶒如岱宗,或玲珑似江南,一石一景,皆藏造物之巧。

石友们或驻足品题,指石上云纹如流霞,议石中孔洞似洞天;或执手论道,谈相石之法,论养石之趣,语言虽异,然对石之爱、对美之赏,心意相通。

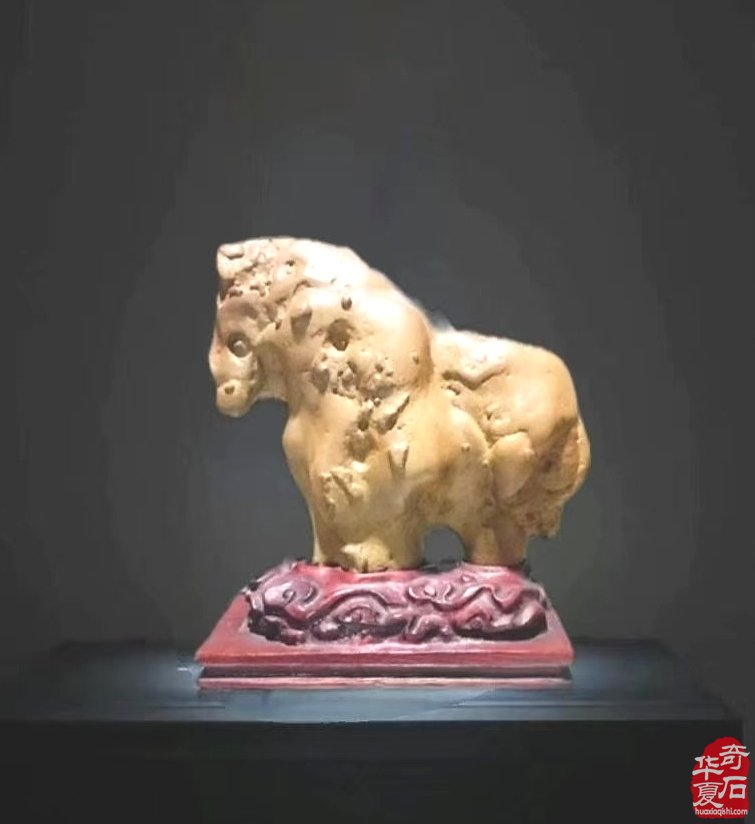

这方《骏马》奇石是崔周村会长的典藏,被评委评为金奖,由于名额有限他主动退出,把名额让给别人,高风亮节。

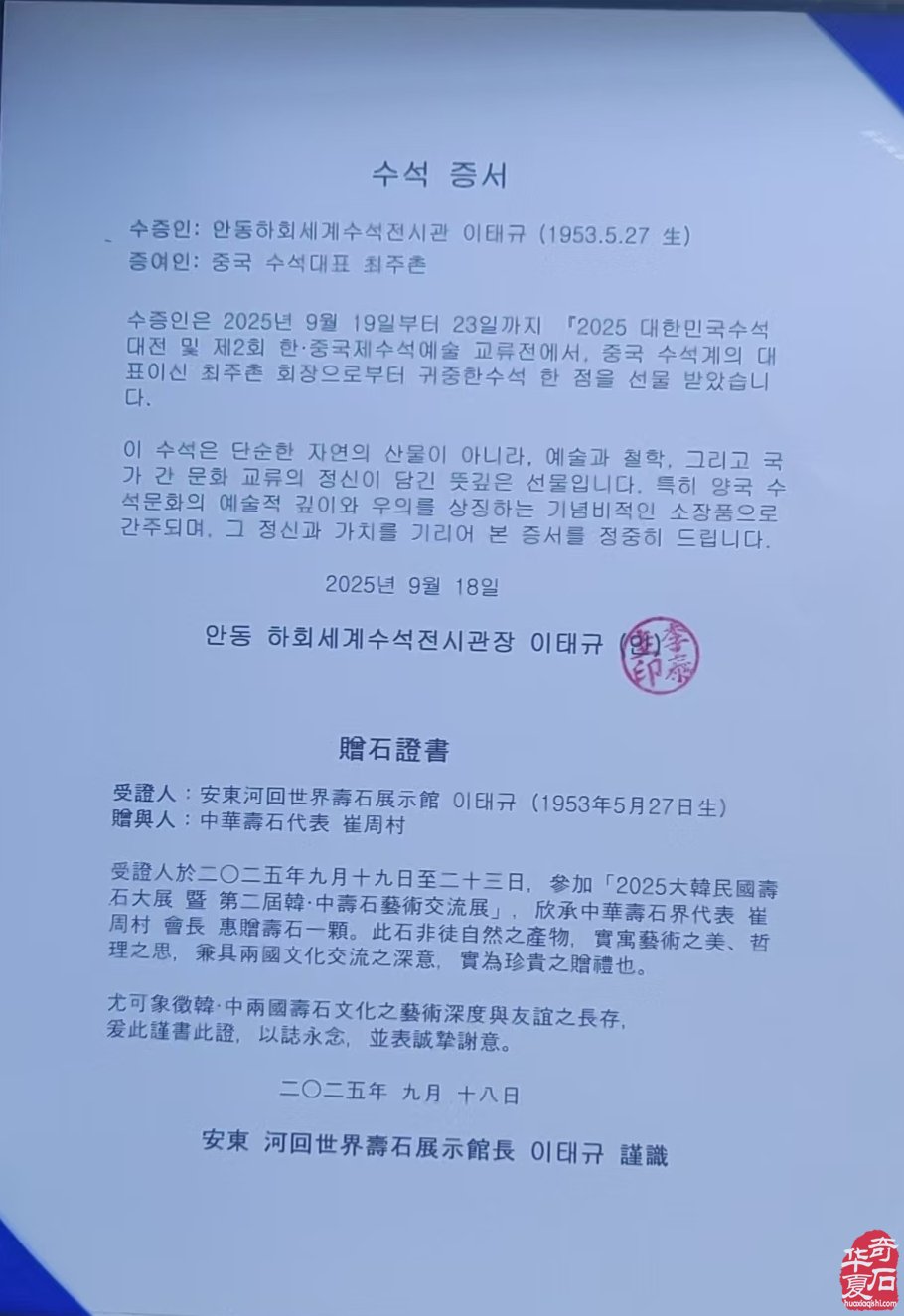

时有崔翁抚石而笑,以石相赠于韩方,虽物微,然跨海东来之谊,尽在一石之间。此则展事之核心,非独炫奇斗艳,实乃以石为媒,连两国之好,续文化之缘也。

展间游观,更添见闻之广。二十日,导览“三八线”,此乃南北分疆之界,界河汤汤,铁丝网纵横,望拜坛孤悬于野,风过处,似闻当年烽烟之息。诸人立于界边,观两岸草木同色,而人事殊途,不禁慨然:疆界可分土地,然文化之脉,岂容隔绝?

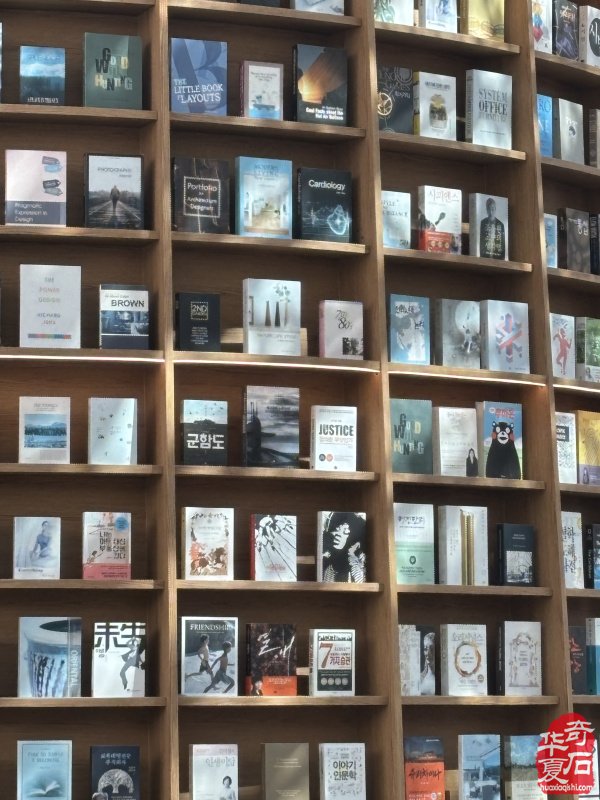

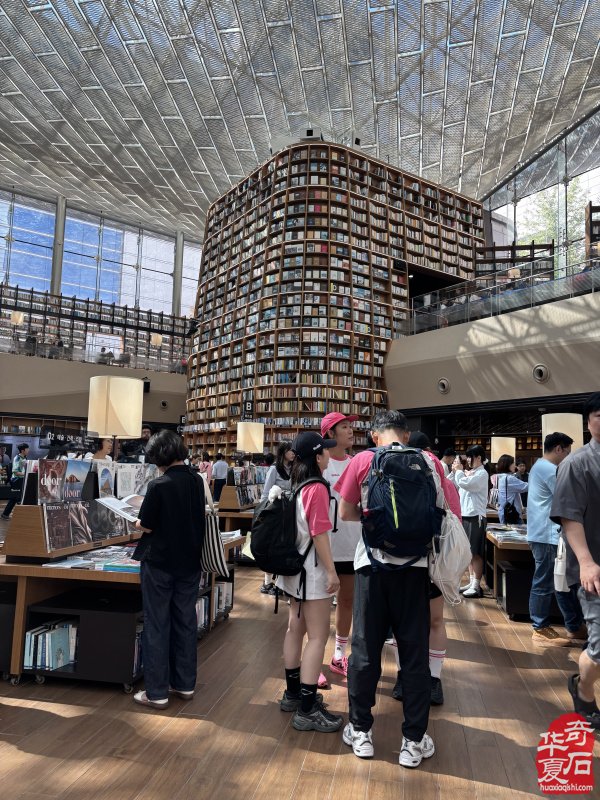

午后赴首尔星空图书馆,书塔凌霄,典籍充栋,架上芸香四溢,灯下读者默然,虽异国文字,然对知识之尊崇,与华夏“耕读传家”之训,何其相似!继而往中央国立博物馆,见大唐文物与高句丽遗存并列,明瓷与朝鲜青瓷相邻,更有华夏活字、朝鲜铜字陈列一室——细观其形,铜字之范,实仿华之活字;其文之韵,亦承汉之遗风。

余抚展柜玻璃,遥想昔年遣唐使负书而归,高丽僧携经而来,文化往来如江河行地,今日所见,皆其证也。深觉韩史之根在华。

廿一日访古,青瓦台内,闻“总统入狱”之谈,虽为逸闻,亦见其政情之变;神武门内,景福宫朱漆宫门斑驳,勤政殿飞檐翘角,兴礼门雕梁画栋,其规制虽减,然丹陛、宫墙、殿宇之布局,分明脱胎于北京紫禁城。导游指勤政殿匾额,谓其字法宗颜柳,余近观之,果见笔力沉厚,有盛唐遗意。及览宫中器物,陶瓷之皿,纹饰多取龙凤、云雷,皆华夏古器之范式。此时方悟:韩之史文,非自天降,实滥觞于中华,后虽融本土之俗,然根脉所系,历历可寻。昔孔子云“礼失求诸野”,今日观此,信然。

廿三日,赏石评奖之仪举行。诸石陈列于庭,评委或蹲或立,细察石之质、色、形、意,议论间,或颔首称善,或凝眉沉思。及获奖名单揭晓,亦得众誉。颁奖之际,韩方执礼甚恭,为中方诸人奉赠礼品——高丽参,包装古雅。受礼之时,诸人皆感其情之厚,虽言语不通,然相视一笑,暖意盈怀。

告别既罢,众人驱车赴仁川港,登归国之邮轮。回望朝鲜半岛,暮色渐沉,锦山郡之石、首尔之塔、景福宫之瓦,皆随船行渐远,然此行所见之石、所遇之人、所感之谊,已刻于心间。

窃以为,此次交流,非独赏石之乐,更有三得:一得见中韩文化同源之深,昔年华夏文化如春雨润物,滋养邻邦;今日两国以石为桥,再续旧缘,此乃文明互鉴之美。二得感友朋之谊之真,崔公之谋、石友之助、韩方之诚,三者同心,方使展事圆满,此乃人际相交之善。三得悟“石道即人道”之理,石之坚,如友谊之不可摧;石之静,如文化之历久弥新;石之奇,如世界之多元共生。

船行海上,海风拂面,余抚韩方所赠折扇,遥想此次行程,虽历时五日,然所见所闻,足以抵十年之读。中韩赏石之展,已历八届,愿此后岁岁相约,以石为媒,以文化为纽带,让两国之谊如奇石般坚久,如江河般绵长。此行之感,大略如此,遂记之,以志不忘。

TAG 标签:

最新评论:

赏石爱石,文明评论

- 全部评论(0)

还没有评论,快来抢沙发吧!